Paris, 2018 : alors que le street art est plus trendy que jamais et que le graffiti s’invite en galerie, un petit recadrage s’impose. Une bonne occasion de se poser une question simple mais cruciale : pourquoi l’art est dans la rue ? Entretiens avec Codex Urbanus, un street artiste aux positions bien tranchées.

Salut Codex Urbanus, tu peux nous parler un peu de toi et de ton travail ?

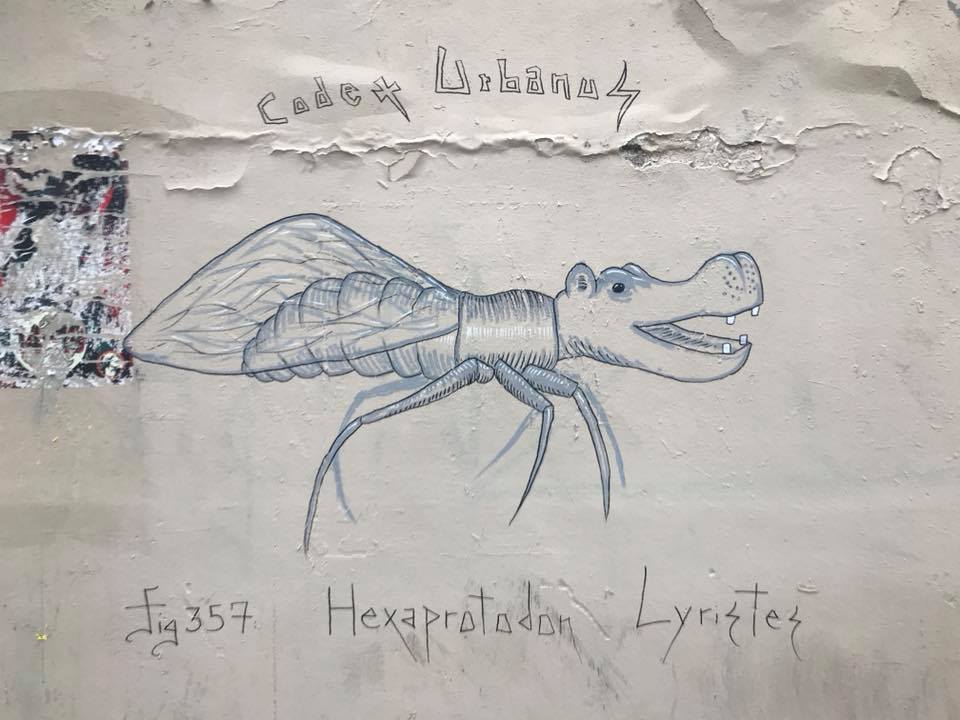

Je suis plein de choses, mais on est là parce que je suis artiste, et plus précisément street-artiste, c’est-à-dire que je place illégalement de l’art dans la rue. Et gratuitement. Je crée un bestiaire de chimères, qui sont en général des hybrides, croisements d’animaux existants, que je numérote et que je nomme, comme un espèce de naturaliste barré. Je dessine directement, à même le mur.

Codex Urbanus, Lysmata Triceratops, rue Chanzy, Paris street art. Credit : Codex Urbanus.

Tu utilises quoi comme médium ?

Je travaille au poska, c’est à dire au marqueur de peinture. Les mèches sont bien résistantes, c’est pratique pour les revêtements rugueux ou abrasifs.

Entre ton blaz en latin, les triptyques en mode tableaux d’autel et les petites créatures à la Jérôme Bosch, ton travail a l’air hyper inspiré par la peinture. C’est une influence esthétique que tu reconnais ?

Oui, surtout la fin du gothique, Bosch notamment. Ce qui m’inspire c’est ce délire de tableaux extrêmement symboliques, avec des petits monstres. On doit d’ailleurs à l’art gothique tout le bestiaire qu’on retrouve sur les églises et les cathédrales avec notamment les chimères en forme de gargouilles et les créatures sur les chapiteaux.

Détails du tableau de Jérôme Bosch Le Jardin des Délices ( 1494-1505) exposé au Musée Prado de Madrid.

Moi aussi je fais partie de cet imaginaire. Après, mes bestioles je les ai dans la tête depuis que je suis gamin, je rationalise pas forcément.

Mes bestioles, je les ai dans la tête depuis que je suis gamin.

Pour ton cas, ça date de quand le street art ?

Alors finalement c’est assez récent. Ça fait des décennies que je dessine, mais l’art dans la rue ça date de 2011.

Qu’est-ce qui t’as motivé à passer à l’espace publique ?

La nécessité je pense. Avant je dessinais beaucoup parce que je travaillais assis, j’étais sédentaire, je bossais en entreprise. Et puis j’ai changé de vie, je me suis mis à bosser dans la rue, et là y’a eu un manque. Je me suis intéressé à ce qu’il y avait sur les murs et j’ai vu qu’il n’y avait pas seulement du graffiti, mais aussi de l’art et du dessin… et assez naturellement je me suis dis « pourquoi pas moi ? ». J’ai essayé, la greffe a pris. La première fois c’était magique et je suis encore là, 7 ans après.

Je me suis dis « pourquoi pas moi ? ». J’ai essayé, la greffe a pris. La première fois c’était magique et je suis encore là, 7 ans après.

Tu as écris un bouquin Pourquoi l’art est dans la rue ? Origines et contours d’un mouvement majeur et sauvage de l’art contemporain. Il sortira le 12 septembre 2018 mais tu as commencé à l’écrire il y a longtemps. Qu’est-ce qui t’as poussé à écrire ?

Couverture du livre Pourquoi l’art est dans la rue ?, premier volume de la collection Les Chroniques du Street Art (Critères éditions).

Moi je ne viens pas du graffiti, de cette idée qu’il faut transgresser et casser la loi. Je suis pas un vandale. Du coup j’ai bien été obligé de me poser la question « pourquoi moi, petit garçon modèle, plutôt rangé, qui a tout bien fait, qui a les bons diplômes, je me suis mis à dessiner sur les murs ? ». Alors je me suis rendu compte : c’est parce que j’y étais contraint. Et cette analyse marche avec quasiment tous les street artistes. Même avec le graffiti.

C’est ça qui t’as donné envie d’écrire ?

Ça a été comme une révélation, j’ai eu cette image de l’histoire de l’art : un cheminement, qui a pris plusieurs siècles pour arriver, jusqu’à ce que d’un seul coup, il y a quarante ou cinquante ans, les gens se mettent à poser de l’art illégalement dans la rue. J’ai eu envie d’y réfléchir par moi-même, puis de publier un petit texte sur Internet. Puis je me suis dis : pourquoi pas le faire éditer ?

C’est quoi le déclic qui t’a fait envisager l’édition ?

Le sujet va en fait bien au-delà du domaine de l’art, c’est de la sociologie et même de la politique. C’est en réalisant ça que j’ai eu envie de le sortir dans une maison d’édition qui n’était pas liée au street art. Et bien évidemment j’ai échoué, haha, au bout de deux ans mon texte est donc sorti dans une maison d’édition liée au street art.

Le sujet va en fait bien au-delà du domaine de l’art, c’est de la sociologie et même de la politique.

Tu fais une franche différence entre graffiti et street art, et cette différence prend une part importante dans ton analyse, tu peux revenir un peu dessus ?

Pour moi c’est deux choses radicalement différentes. Certes, les conditions d’apparition sont les mêmes : dans les deux cas il y a un rejet qui fait que les gens vont illégalement squatter l’espace publique. Mais la ressemblance s’arrête là en fait.

Le graffiti apparaît dans un contexte particulier qui est celui du ghetto américain, ce ne sont pas des artistes qui le produisent mais des gens à la marge. Le graffiti a une unité formelle : c’est du lettrage graphique, fait à la bombe, qui obéit à des codes. Tu vas dans le monde entier, le lettrage est comparable, c’est un mouvement uni.

Le street art, lui, n’a pas du tout d’unité formelle : ça peut être du collage, du pochoir, de la craie… Il peut être conceptuel, figuratif, surréaliste, abstrait… Ce qui les unit pour moi, c’est la volonté de faire de l’art, contrairement aux graffeurs.

Le graffiti a une unité formelle : c’est du lettrage graphique, fait à la bombe, qui obéit à des codes. […] Le street art, lui, n’a pas du tout d’unité formelle.

Et qu’est ce qui attire ces artistes dans la rue ?

Si les street artistes sont allés dans la rue c’est parce qu’ils ne pouvaient pas aller ailleurs, notamment à cause de l’effondrement du marché de l’art au cours du XXème siècle. Début XXème, il y avait encore beaucoup d’acheteurs mais après-guerre, bim ! on est passé dans l’art conceptuel, le ready-made, les installations… Résultat : les gens se sont massivement désintéressés des galeries.

Si les street artistes sont allés dans la rue c’est parce qu’ils ne pouvaient pas aller ailleurs.

L’autre moyen de montrer son boulot, c’est de passer par les institutions. Mais y’a tout un système pour exposer, et il s’intéresse surtout à l’art conceptuel et au ready made. L’âge d’or c’est les années 1980, avec un ministère de la culture surpuissant – qui a une enveloppe budgétaire gigantesque – la création des FRAC (Fond régional d’Art Contemporain), etc. Et là on ne s’intéresse pas du tout aux artistes qui veulent faire des images, on va même les considérer comme des gros réacs. C’est en cela que certains artistes sont alors contraints de produire dans la rue.

Donc en gros pour toi, depuis Duchamp, c’est considéré comme régressif de faire de la figuration ?

Ouais. Même au-delà de ça, y’a quasiment pas de peintres figuratifs en France dans la seconde moitié du XXème siècle. Y’en a quelques-uns bien sûr, mais c’est une peau de chagrin. Y’a de la figuration qui ressemble à de l’abstraction, comme Hockney au Royaume Uni… Mais bon, Duchamp il a bien foutu le souk avec son urinoir.

En parlant d’histoire de l’art tiens, beaucoup de livres font remonter le street art aux peintures rupestres, les grottes de Lascaux, Chauvet, etc. puis aux différentes formes d’écritures murales. Toi tu n’es pas vraiment d’accord, c’est ça ?

Ah non. Pas du tout. Pour moi, le street art c’est de l’art placé illégalement dans la rue. Donc à moins qu’on me prouve que l’art de Lascaux a été fait illégalement et que la grotte constitue la rue principale de la métropole préhistorique, on n’est pas du tout sur la même chose. C’est splendide, c’est inspirant pour moi – je dessine des animaux sur les murs alors dieu sait que ça me parle – mais ce n’est pas du street art.

Codex Urbanus, Hexaprotodon Lyristes, rue Bachelet, Montmartre, Paris. Credit : Codex Urbanus.

Et pour le graffiti ?

Pour les graffiti comme ceux de Pompéi, c’est les mêmes que ceux qu’on trouve dans des chiottes de café. Ce n’est pas de l’art – bon, certes maintenant « tout est art » – mais les gens qui ont fait ça c’était pour faire passer un message, pour se moquer, pour rigoler, pour dire « j’étais là ». C’est un moteur qu’on retrouve dans le graffiti contemporain. Mais dans les siècles passés, tu n’as personne, à Pompéi ou ailleurs, qui d’une manière systématique installe gratuitement de l’art dans la rue. Si ça existe, c’est passé inaperçu. Le bouquin de Brassaï Graffiti montre des graffiti de chiottes, mais dans la rue. Bon, c’est des expressions graphiques, esthétiques, mais y’a pas ce drive de le faire pour le faire en tant qu’art.

On va reparler un peu de toi maintenant. C’est quoi ta formation à la base ?

J’ai aucune formation artistique. Quand j’ai arrêté de bosser en entreprise, fallait quand même payer les factures, mais je voulais plus bosser pour des patrons ou pour quiconque. Je rue dans les brancards, je ne supporte pas l’autorité, mais il me fallait un job alimentaire. Comme j’ai fait mes études aux Etats-Unis et que j’ai vécu au Mexique, j’ai pas mal d’amis de là-bas qui viennent et à qui je fais visiter Paris. De fils en aiguilles, je me suis lancé comme interprète et guide.

Entre les immenses collages du Outing Project, les peintures/posca de ta collègue Nadège Dauvergne, et pas mal d’autres choses vues ça et là, on a l’impression d’assister à un renouveau de l’intérêt pour l’art des musées. Pourtant beaucoup d’études montrent que les Parisiens fréquentent assez peu le Louvre. Comment tu envisages le rapport entre les arts de la rue et l’art classique des musées ? C’est juste un emprunt esthétique ou un besoin de réappropriation culturelle ?

Oedipe explique l’énigme du Sphinx, Nadège Dauvergne, collage, bombe aérosol et acrylique (d’après Ingres). Credit : Nadège Dauvergne.

Comme je le disais, l’art a pris pour moi un détour en 1917 avec la fontaine de Duchamp. Ca a changé deux critères que sont l’instantanéité (une émotion immédiate face à l’oeuvre différente de celle suscitée par une installation vidéo de 15 minutes) et l’universalité (si y’a besoin de 2000 pages de contexte pour comprendre une oeuvre, quelque part c’est pas une oeuvre d’art, mais autre chose). Que ce soit un tiki des îles Marquises, un tableau de la Renaissance ou une fresque Maya, t’as pas besoin d’explication pour avoir une émotion. On parlait de Bosch tout à l’heure, c’est pareil : c’est absolument truffé de références symboliques que plus personne ne peut lire… mais ça t’empêche pas d’apprécier son univers hallucinant. Je me situe, comme d’autres street artistes, dans cette lignée. En fait, nous on veut pas faire du verbiage, on veut faire des images. Aujourd’hui les héritiers de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, c’est les street-artistes. Ce que font Nadège Dauvergne ou Julian Casabianca (Outing Project) en fait, c’est qu’ils te mettent de l’art dans la rue. Dans ces cas précis, c’est vraiment évident parce qu’on reconnaît que ce sont des œuvres d’art anciennes. Mais c’est pas différent de ce que font Miss. Tic, Jeff Aerosol, Jérsome Mesnager, Monsieur Chat ou moi.

Aujourd’hui les héritiers de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, c’est les street-artistes.

Donc pour toi qu’on emprunte un répertoire issu de la peinture classique ou d’ailleurs, ça change pas grand-chose, l’important c’est que ce soit des images ?

Alors déjà ce sont des récupération très différentes. Nadège Dauvergne, elle refait entièrement en peinture des bonnes femmes de style plutôt pompier du XIXème siècle, qu’elle va ensuite positionner dans la rue avec des détritus. Il y a une démarche au-delà du côté esthétique. D’ailleurs elle gagne sur les deux tableaux car d’un côté, elle fait rentrer de la peinture classique dans la rue, en pièce unique (par opposition aux collages) et d’autre part, le beau devient un symbole qui signifie : aujourd’hui la beauté, elle est dans la rue. L’art est sorti.

Clytemnestre, Nadège Dauvergne, collage, bombe aérosol et acrylique (d’après John Collier). Credit : Nadège Dauvergne.

Le fait que ce ne soit pas un collage, ça change tout pour toi ?

Bah ouais, de l’autre côté t’as la démarche Outing Project, qui est une démarche marketing – tout à fait louable – qui consiste à prendre une œuvre d’art d’un musée, la numériser, la grossir, et la coller dans la ville du musée en question. C’est du marketing sauvage. L’artiste qui le fait va te dire qu’il y a une démarche, etc. Je vais pas pourrir les gens, c’est déjà bien, mais bon moi je suis moins chaud pour ce genre de choses.

Ce genre de marketing sauvage tu crois pas que ça pourrait stimuler un intérêt pour ces vieilles peintures qui semblent un peu poussiéreuses ?

Tu sais je pense que les gens qui vont pas au musée c’est aussi un manque de curiosité. S’ils passent devant un truc collé dans la rue, au meilleur des cas ils vont lever un sourcil, et dans la plupart des cas ils passent sans le voir. Le street art tu commences à le voir si tu t’intéresses à l’art. Par contre, ce qui est sûr c’est que tous ces gens qui vont à Belleville, au bord du canal ou à la Butte aux cailles pour voir de l’art sauvage, ce sont les mêmes qui vont dans les expos, c’est une sorte d’élite de la curiosité malheureusement. Pour Outing Project, je pense que ceux qui savent d’où vient l’œuvre connaissent déjà le musée, et ceux qui ne savent pas se diront peut être « tiens, y’a une bonne femme en clair-obscur collée rue de la jonquière. Bon. » A la rigueur il faudrait aller au bout de la démarche et mettre le cartel, ce serait plus rusé : expliquer ce que c’est, pourquoi c’est là, etc.

Propos recueillis par Antonin Garcia.

Photo de couverture : Collage de l’artiste Julien de Casabianca, détail d’une peinture exposée au musée Carnavalet, dans le 19ème arrondissement. Credit Photo : Fiona Forte.